Morei em Brasília dos 3 aos 9 anos. Na época, ainda não havia ninguém de Brasília em Brasília, de forma que todos os costumes eram importados das outras capitais. O jornal, por exemplo: tinha um caderno de cultura, mas Brasília mal tinha dois cinemas e um teatro que dessem conta de meia página, que dirá de um caderno! O editor devia cortar um dobrado pra encher linguiça com cultura naquele jornal. Pode ser fantasia minha, mas tinha muita foto gigantesca, de página inteira, com duas palavras de legenda. Isso acontecia muito também com a página de crimes. No Rio, mesmo na década de 70, crime era coisa que não faltava, mas imaginem vocês como devia ser tediosa a vida de um jornalista de porta de delegacia na recém nascida capitár federár. Pra encher linguiça, mais fotos enormes. E qualquer bate-boca entre vizinhos ganhava destaque de capa.

Uma bela manhã, nossa empregada chegou em casa chorando. Tinha ido à padaria da esquina comprar pão e tomou um tiro de chumbinho na coxa. Não sei se vocês pegaram essa fase desgraçada de espingarda de chumbinho, uma arma perigosíssima que virou a coqueluche das crianças naqueles anos estranhos. Meu irmão mesmo, um meninote que mal tinha tirado as rodinhas laterais da bicicleta, tinha uma dessas espingardas. Pois eu me lembro da minha mãe e do meu pai agasalhando a Maria e levando-a, aos prantos e com aquele filete grosso de sangue, tão bonito sobre a pele negra macia, ao hospital e, depois, à delegacia.

No dia seguinte, na página do crime, só dava a Maria no Jornal de Brasília, sob a desastrada manchete "CHUMBO NA DOMÉSTICA". Viramos celebridade, e a diversão das crianças na quadra passou a ser acompanhar as investigações policiais pra descobrir que meliante de 10 pra 12 anos tinha atirado em minha empregada.

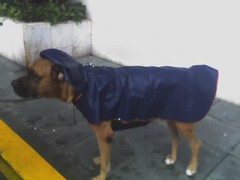

Bem, eu venho pensando muito nesse episódio do chumbo na doméstica desde a semana retrasada, quando a Lua, cachorrinha do nosso caseiro, apareceu mancando do anterior esquerdo. O murundum de edema nessa pata era tão grande que, de longe, parecia que ela tinha feito uma luxação muito maluca de ombro; porém, qual não foi nossa surpresa ao ver, no raio X, um projétil de 22 no meio do úmero, que estava completamente esmigalhado onde a bala o acertou. Minha primeira reação foi chorar. A segunda foi fingir que eu era veterinária também e olhar novamente pro filme, a fim de decidir com meu colega se aquele desarranjo ósseo tinha solução, ou se era caso pra amputação.

Abro um parêntese aqui pra dizer que chorei, não só pela Lua, um cachorrinho tão gente boa que não rosna nem pra formiga, mas pelas Marias, Gabrielas e por toda essa gente que toma um tiro indo encontrar com a mãe, ou comendo um matinho mais tenro, ou comprando pão. Não me parece justo tomar um tiro em hipótese alguma, sobretudo quando menos se espera. Um estampido, um soco, e o relógio da vida de todo mundo continua a ticar, mas o da vítima pára de susto, congela de pavor e, por vezes silencia, na mais completa ignorância do motivo.

Eleonora, uma amiga italiana que conheci na Inglaterra, certo dia apareceu com a cara mais triste do mundo na escola, e eu lhe perguntei, preocupada: "What's happened, dear?" E ela falou, com aquele inglês-sotaque macarrônico, a coisa que eu mais sinto neste momento: "My day is not very beautiful today."

A milhas dali, seu cachorrinho tinha acabado de ser sacrificado com um tiro depois de um atropelamento muito feio.